本研究室では、博士前期課程 (修士課程) および博士後期課程の大学院生を募集しています。

入試情報(SDSウェブサイト)

博士前期課程の入試には社会科学系の科目も含まれており、理工系出身の方はハードルが高いと感じるかもしれません。

ただ、FAQにもあるように、社会科学の素地がないことはただちに受験上の不利につながるものではありません。

逆のパターン、つまり社会科学系などの出身の方にとっても同様です。

学内外・学年を問わず、研究室の見学や個別相談については気軽にご連絡ください。

入試の制度等についても、気になることがあればお問い合わせいただければと思います。

1. 研究室の分野について

一橋大学SDSは文理融合であり、様々な分野の研究室があります。

本研究室は理工系寄りのスタイルです。

社会課題の解決へつながる新たな技術を考案し、実験によりデータを集め、それを分析して有効性を示すという研究の進め方が多いです。

主な研究分野は、文字どおり分散システムです。

ネットワークを介して複数のコンピュータが連携するための技術を扱っています(負荷分散, ルーティング, 合意形成, etc.)。

現代の情報システムの多くは、何らかの形で分散システムとなっており、多種多様なコンピュータの連携が社会を支えています。

本研究室では、今までにない機能・性能を実現する分散システム技術の研究や、それを社会に応用する研究をしています。

関連の深い基礎技術としては、TCP/IP、グラフ理論、データ構造とアルゴリズム等が挙げられます。

教員(坂野)は、特に自律的に動く巨大システムに興味を持っています。 これまで、通信企業の研究所や、いくつかの大学の情報系学部/研究科で、IoTシステムやブロックチェーンを対象として研究をしてきました。 SDSでは周囲の研究室の方々と知見を交換しながら、学際的な取り組みも広げていけたらと考えています。

なお、AI/機械学習技術に興味がある方も多いと思いますので、少し言及します。

本研究室は機械学習技術そのものを研究のメインターゲットとは(いまのところ)していませんが、機械学習技術を応用した研究は行ってきており、今後もそうした取り組みは行う見込みです。

どのような取り組みがあるのか、ご興味のある方はお問い合わせいただければと思います。

2. 取り組む社会課題・研究トピックの例

重点的に取り組んでいるトピックとして防災、分散台帳、分散型SNSがあります。

防災

日本の国土は地震をはじめとする自然災害が発生しやすく、首都直下地震や南海トラフ地震の危険性が叫ばれていることからも、防災システムの強化は喫緊の課題です。

防災とは「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図る」ことを言います(災害対策基本法より)。

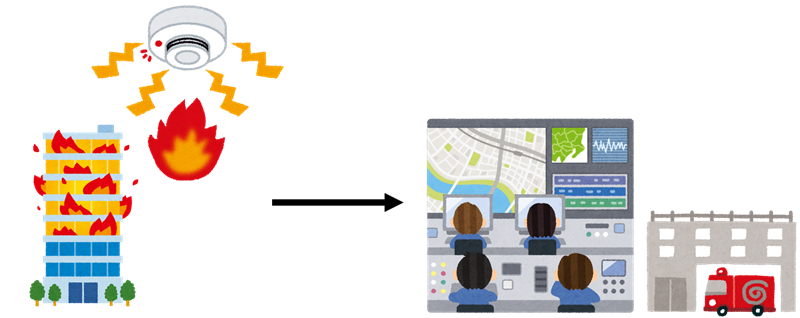

基本的な防災対応として、災害やその予兆を検知し、一次対応や危機管理を担うところへ確実に通報することが挙げられます。

近年の大型地震では、通信回線の途絶やそれに伴う緊急通報の不通が発生しており、通報の確実性が十分に担保されているとは言い難い状況です。

そこで、多数の防災設備(火災報知器等)を無線メッシュ網で接続し、災害により通信インフラがダメージを受けていても確実な通報を可能とする仕組み等の研究を進めています。

分散台帳

情報システムは、通常、システムを運営する組織や個人(運営者)を必要とします。

これに対し、ブロックチェーンに代表される分散台帳技術は、運営者を持たない(=自律的に動作する)情報システムを可能とするものであり、昨今注目を集めています。

実際、ビットコインは特定の運営者や発行機関を持たないデジタル通貨取引システムとして、15年以上も動作し続けています。

自律性により運営者の利潤追求の影響が生じず、また分散台帳上のデータや処理内容を誰もが確認できる透明性を持つことから、監視資本主義のリスクを軽減する新たなプラットフォーム技術として期待されています。

本研究室では、分散台帳が持つ諸課題(処理性能の不足など)の解決や、分散台帳上の取引データの分析、分散台帳技術の社会応用について研究をしています。

分散型SNS

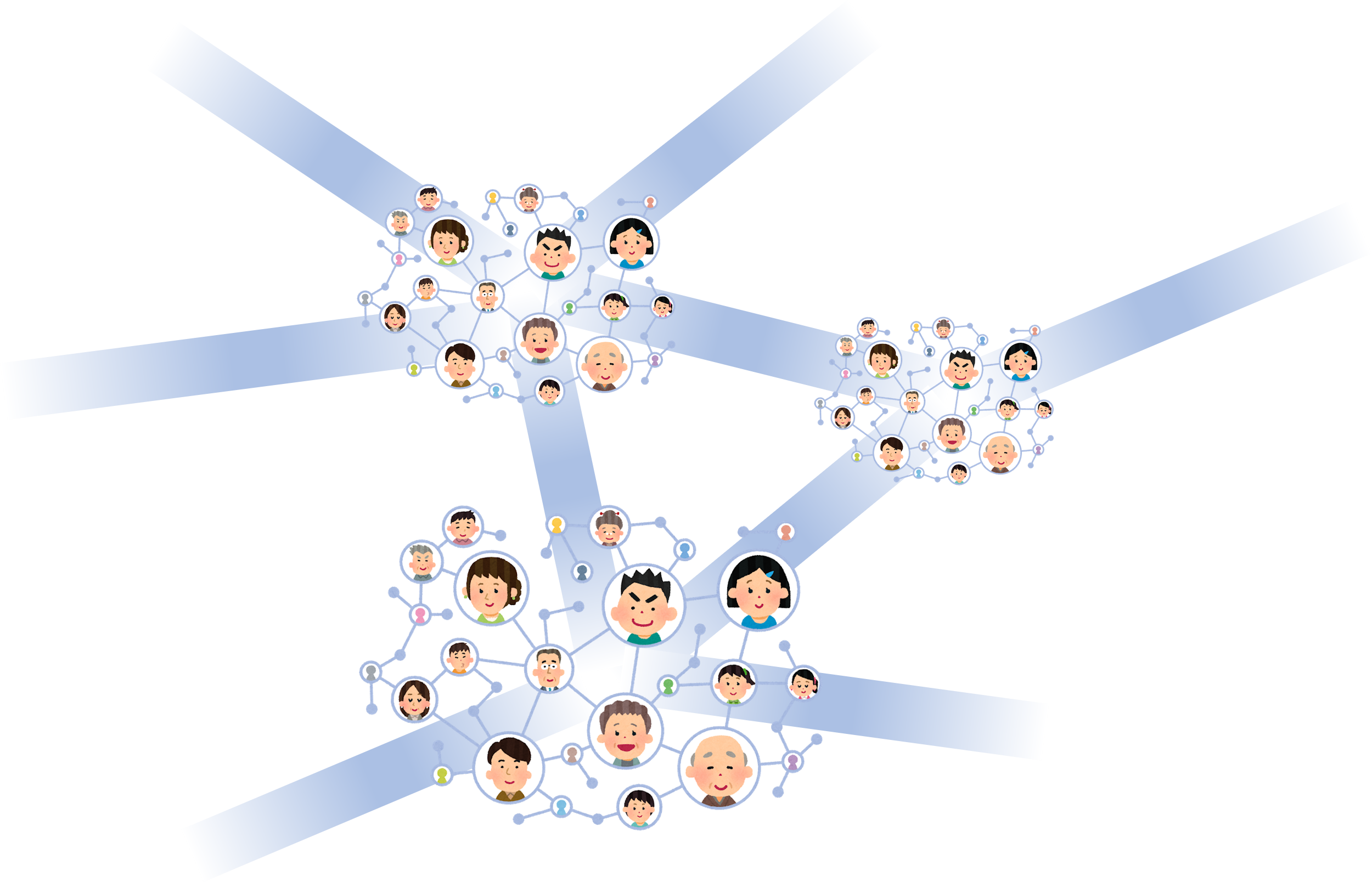

分散型SNSは、独立運営される複数のSNSが相互に連携することで形成される、分権化されたSNSです。

各SNSが独自のポリシーや機能を持ちつつ、異なるSNSに属するユーザ同士がやりとりを行うことができます。

SNSは、その規模(ユーザ数)が大きいほど、豊富な情報に触れることができ、また多くのユーザに情報を発信できます。

一方で、大規模なSNSを単一の企業等が運営する場合、当該企業等の方針による措置(投稿の検閲、アカウントの凍結、サービスの停止等)が広い範囲に影響を及ぼすことや、広告プラットフォームとして大きな事業支配力を持つこと等が、問題となり得ます。

分散型SNSは、この中央集権的な運営のリスクを低減しつつ、規模のメリットを得られるアプローチであると言えます。

本研究室では、分散型SNSにおけるSNS同士の連携の効率化や、SNSとしての特性の分析等について、検討を進めています。

3. 研究テーマについて

やりたいことがある場合は、それを後押しするのが基本方針です。(過去の学位論文のテーマも、わりと雑多です)

研究テーマを設定することは「研究」の中でも特に難しい工程ですので、教員からも適宜テーマ案を提示したりします。

いずれにしても、興味とマッチしたテーマに取り組むことを重視しています。

なお、テーマによっては、学外企業等と連携して取り組みます。

良い成果が出てきた研究については、学会等での論文投稿・発表を積極的に行います。

外部発表は、研究内容の議論を深め、新しい着想を得るきっかけとなりますし、プレゼン技術を磨く機会にもなります。

なにより、世界で自分しか知らない知識を共有して歴史に刻む体験はエキサイティングなものです。

特に優れた成果が出ている場合には、海外の学会(国際会議)での発表を行う場合もあります。

国内/外ともに、出張の旅費は大学旅費規定に基づいて研究室予算から支給します。

4. 研究室運営について

自主性を重視しつつ、状況に応じて積極的にサポートする方針です。

SDSのカリキュラムの幅広さもあり、特に学部生の方はスキルセットなど様々だと思うので、研究に必要な知識・技術の習得の道筋は各自と相談しながら考えていきます。

なお、コアタイムはありません。

研究室外の活動についても、できることがあれば協力は惜しまないので、気楽に相談してもらえればと思います(ES添削、推薦状作成など)。

留学・休学等も柔軟に対応します。

5. 環境について

マーキュリータワーにプロジェクト室があり、研究室メンバーは自由に利用できます。

少なくとも以下のような機材があります。

- GPUサーバクラスタ

- ホワイトボックススイッチ

- 各種IoTデバイス

- 小型ドローン 等々

サーバ群の管理には以下のソフトウェアや技術を利用しています。

- 初期設定:PXE boot, Autoinstall

- 構成管理:Ansible

- ユーザ管理:LDAP

- サーバ監視:Prometheus, Grafana

- ジョブ管理:Slurm

- コンテナ環境:Apptainer, Docker

- ストレージ:NFS